Fluide corporel au cœur de l’intimité, la cyprine est bien plus qu’une simple sécrétion. Souvent méconnue, parfois taboue, elle est pourtant un indicateur précieux de la santé et un allié indispensable du plaisir. Son nom, hérité de Cypris, l’un des surnoms d’Aphrodite, la déesse grecque de l’amour, évoque poétiquement son lien intime avec la sexualité. Pourtant, sa réalité est avant tout biologique. Comprendre ce qu’est la cyprine, d’où elle vient, comment elle varie et ce qu’elle nous dit sur notre corps est une étape fondamentale vers une meilleure connaissance de soi et une sexualité épanouie. Cet article se propose de lever le voile sur ce liquide fascinant, en explorant ses mécanismes, sa composition et son rôle, tout en déconstruisant les idées reçues. Loin des clichés, nous plongerons dans la science de la lubrification féminine, pour redonner à la cyprine la place qu’elle mérite : celle d’un phénomène naturel, sain et essentiel au bien-être de chaque femme.

Cyprine : origines, définition et rôle biologique dans la lubrification féminine

La cyprine est le fluide translucide et filant produit par le vagin lors de l’excitation sexuelle. Son rôle principal est d’assurer la lubrification de la paroi vaginale pour faciliter la pénétration et rendre le rapport sexuel confortable et agréable. Elle agit comme une barrière protectrice qui réduit les frictions, prévenant ainsi les irritations, les micro-déchirures et les sensations de brûlures. Cette lubrification n’est pas seulement mécanique ; elle participe activement à l’augmentation du plaisir en favorisant la sensibilité et le glissement. La production de cyprine est un processus physiologique complexe, une réponse directe du corps au désir. Dès les premiers instants de l’excitation, un afflux sanguin se produit au niveau des organes génitaux, un phénomène appelé la vasocongestion. Cette pression sanguine accrue provoque la transsudation d’un liquide à travers les parois du vagin, qui constitue la base de la cyprine.

La cyprine et la lubrification vaginale : compréhension anatomique et physiologique

Il est essentiel de distinguer l’hydratation permanente du vagin de la lubrification ponctuelle liée à l’excitation. Le vagin est naturellement humide grâce à une hydratation de base assurée par les sécrétions du col de l’utérus et la transsudation vaginale. Cette humidité maintient l’équilibre de la flore vaginale. La cyprine, quant à elle, est une sécrétion bien plus abondante qui apparaît spécifiquement en réponse à une stimulation érotique. C’est le résultat d’un mécanisme réflexe géré par le système nerveux parasympathique. Lorsqu’une femme est excitée, son cerveau envoie des signaux qui dilatent les vaisseaux sanguins entourant le vagin. Le plasma sanguin filtre alors à travers la muqueuse vaginale, créant ce fluide que nous appelons cyprine. Ce phénomène, appelé transsudation vaginale, est la principale source de la lubrification. Il s’agit d’un processus involontaire et rapide, un marqueur physiologique clair de la réponse sexuelle féminine.

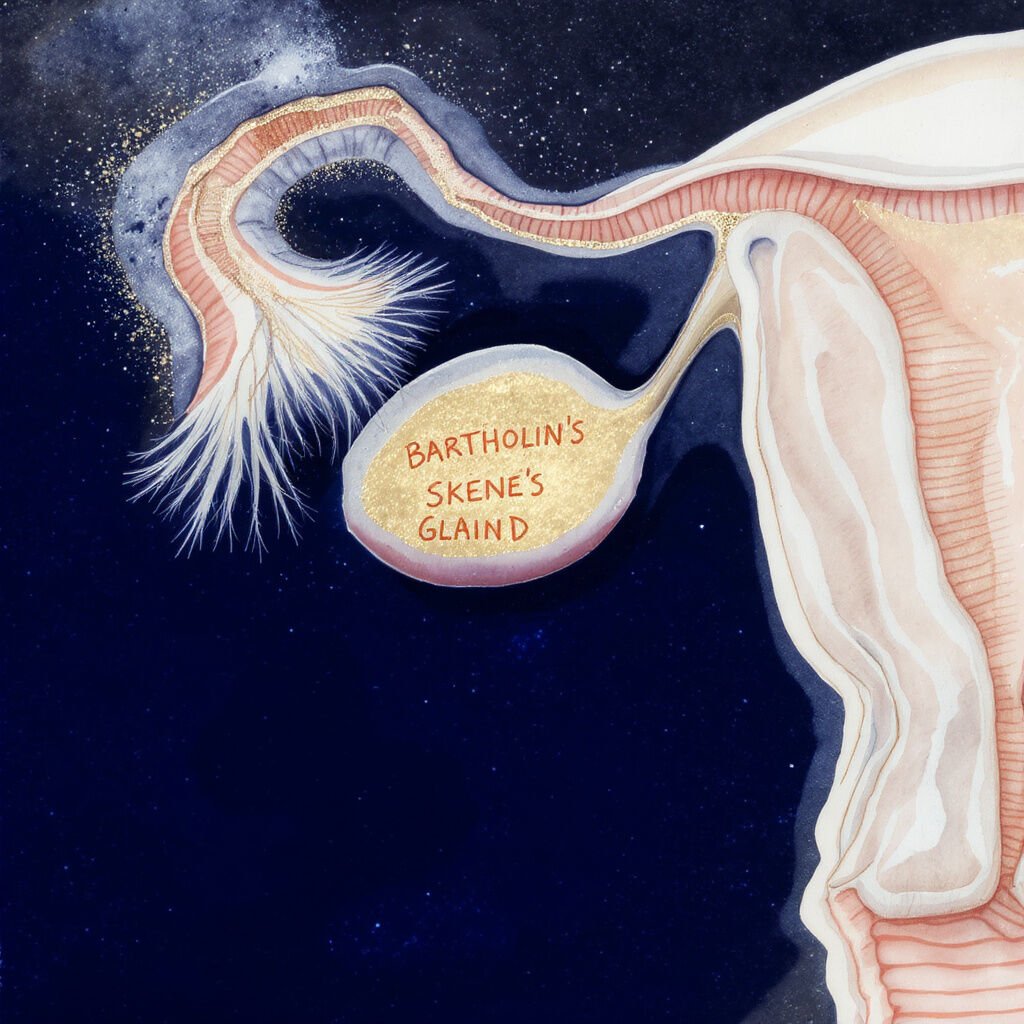

Glandes de Bartholin et de Skene : acteurs clés dans la production de cyprine

Si la transsudation est la source majeure de la cyprine, deux paires de glandes jouent un rôle complémentaire crucial dans ce processus. Les glandes de Bartholin, de la taille d’un petit pois, sont situées de part et d’autre de l’ouverture du vagin. Lors d’une forte excitation sexuelle, elles sécrètent quelques gouttes d’un liquide muqueux et alcalin qui participe à la lubrification de la vulve, facilitant ainsi l’entrée. Les glandes de Skene, également connues sous le nom de « prostate féminine », sont situées près de l’urètre. Leur contribution à la lubrification est encore débattue, mais elles sont principalement associées au phénomène de l’éjaculation féminine. Ensemble, ces sécrétions glandulaires se mêlent au transsudat vaginal pour former la cyprine finale, un fluide complexe dont la composition et la quantité varient d’une personne à l’autre et selon le niveau d’excitation. Pour en savoir plus sur la définition de la cyprine, des ressources détaillées sont disponibles en ligne.

Composition de la cyprine : pH, flore intime et impact sur la santé vaginale

La cyprine est loin d’être un simple liquide. Sa composition biochimique est un parfait exemple de l’ingéniosité du corps humain, jouant un double rôle de facilitateur de plaisir et de gardien de la santé intime. Majoritairement composée d’eau (plus de 90%), elle contient également un mélange complexe d’électrolytes, de protéines, d’urée, d’acide acétique et d’acide lactique. C’est cet acide lactique, produit par les bonnes bactéries de la flore vaginale (les lactobacilles), qui confère à la sécrétion vaginale son pH naturellement acide, généralement situé entre 3,8 et 4,5. Cet environnement acide est une formidable barrière de protection : il empêche la prolifération de nombreux germes pathogènes responsables d’infections, comme les mycoses (causées par le champignon Candida albicans) ou la vaginose bactérienne. La cyprine participe donc activement au maintien de cet équilibre délicat et protecteur.

Zoom sur les éléments constituants : eau, acide lactique, micro-organismes protecteurs

En y regardant de plus près, la composition de la cyprine révèle des éléments fascinants qui expliquent ses propriétés. Outre l’eau, on y trouve :

Des électrolytes : comme le sodium, le potassium et le calcium, qui contribuent à sa consistance.

Des composés organiques : tels que le squalène (un lipide également présent dans le sébum de la peau), des alcools et des glycols, qui participent à ses propriétés lubrifiantes.

Des cellules épithéliales : des cellules mortes de la paroi vaginale, qui se renouvellent constamment.

Des micro-organismes : la cyprine transporte les bactéries de la flore vaginale, principalement des lactobacilles. Ces « bonnes » bactéries sont les garantes de la santé du vagin. Elles transforment le glycogène présent dans les cellules vaginales en acide lactique, maintenant ainsi un pH acide protecteur.

Cette composition unique explique non seulement son rôle dans la prévention des infections, mais aussi ses variations de goût et d’odeur, qui peuvent être légèrement acides ou salées, des caractéristiques tout à fait normales.

Variations naturelles de la cyprine : cycle menstruel, âge, alimentation et facteurs d’influence

La production et l’aspect de la cyprine ne sont pas constants. Ils évoluent tout au long de la vie d’une femme et même au cours d’un seul cycle menstruel. Ces variations sont tout à fait normales et témoignent de l’activité hormonale et de l’état de santé général. L’abondance de la cyprine lors de l’excitation peut par exemple être plus importante autour de l’ovulation, lorsque les niveaux d’œstrogènes sont à leur maximum. Des facteurs comme l’âge (la ménopause entraînant une baisse des œstrogènes et souvent une sécheresse vaginale), la grossesse, l’allaitement, la prise de certains médicaments ou encore l’état psychologique (stress, anxiété) peuvent influencer significativement la capacité du corps à produire ce précieux fluide.

Texture, couleur et odeur de la cyprine : ce qui est normal, ce qui l’est moins

Observer ses sécrétions est un bon moyen de se connecter à son corps. Une cyprine saine présente généralement les caractéristiques suivantes :

Couleur : Transparente à blanchâtre, un peu comme du blanc d’œuf.

Texture : Fluide, filante, glissante et aqueuse.

Odeur : Très discrète, voire absente, ou légèrement musquée ou acide.

Toutefois, des changements marqués et persistants doivent attirer l’attention. Une odeur forte et désagréable (rappelant le poisson, par exemple), une couleur jaunâtre, verdâtre ou grisâtre, ou encore une consistance inhabituelle (grumeleuse, mousseuse) accompagnée de démangeaisons ou d’irritations, peuvent être le signe d’une infection (vaginose, mycose, IST) et justifient une consultation médicale. Il est important de tout savoir sur la cyprine pour distinguer ce qui relève de la variation naturelle de ce qui nécessite un avis professionnel.

Influence des hormones, du stress et de la contraception sur la qualité de la cyprine

Les hormones sont les chefs d’orchestre de la production de cyprine. Les œstrogènes, en particulier, favorisent l’hydratation et l’élasticité de la muqueuse vaginale. C’est pourquoi les fluctuations hormonales liées au cycle menstruel, à la grossesse ou à la ménopause ont un impact direct. La contraception hormonale peut également modifier la lubrification : certaines pilules peuvent l’augmenter, tandis que d’autres, notamment celles faiblement dosées en œstrogènes, peuvent la diminuer. Le stress et la fatigue sont aussi des ennemis connus de la libido et, par conséquent, de la lubrification. Un état de stress chronique augmente le cortisol, ce qui peut perturber l’équilibre hormonal et inhiber les mécanismes de l’excitation. Une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante contribuent également à une lubrification de qualité.

Cyprine, pertes blanches et glaire cervicale : distinguer les différents types de sécrétions

Il règne souvent une confusion entre les différents fluides produits par le corps féminin. Or, il est primordial de savoir les différencier car ils n’ont ni la même origine, ni la même fonction. La cyprine est spécifiquement le fluide de l’excitation. Les pertes blanches, ou leucorrhées, sont les sécrétions quotidiennes qui nettoient et hydratent le vagin, composées de cellules mortes et de sécrétions du col et du vagin. La glaire cervicale, quant à elle, est produite par le col de l’utérus et sa consistance varie au fil du cycle menstruel pour soit faciliter le passage des spermatozoïdes pendant l’ovulation, soit le bloquer. Apprendre à les reconnaître permet de mieux comprendre son corps et son cycle de fertilité. Les pertes blanches sont présentes tous les jours, tandis que la cyprine n’apparaît qu’en cas de désir.

Type de sécrétion | Origine principale | Fonction principale | Apparence typique | Moment d’apparition |

|---|---|---|---|---|

Cyprine | Parois du vagin (transsudation) + glandes | Lubrification pour le rapport sexuel | Transparente, aqueuse, filante | Uniquement pendant l’excitation sexuelle |

Pertes blanches (Leucorrhées) | Vagin et col de l’utérus | Nettoyage, hydratation, protection | Blanchâtre, laiteuse, parfois pâteuse | Quotidiennement, tout au long du cycle |

Glaire cervicale | Col de l’utérus | Régulation de la fertilité | Variable : épaisse et opaque hors ovulation, ou transparente et très étirable (blanc d’œuf) pendant l’ovulation | Varie en consistance tout au long du cycle menstruel |

Reconnaître la cyprine au quotidien : conseils pratiques et importance de l’acceptation

La meilleure façon de se familiariser avec ses sécrétions vaginales est de les observer, sans jugement. Prenez le temps de regarder leur aspect sur le papier toilette ou dans vos sous-vêtements à différents moments de votre cycle. Vous remarquerez que les pertes blanches sont plus constantes, tandis que la glaire cervicale change radicalement autour de la période d’ovulation. La cyprine, elle, est associée à un contexte précis : une pensée érotique, un préliminaire, une stimulation. L’accepter comme une réaction saine et positive de son corps est une étape clé de l’empouvoirement féminin. Si la lubrification est insuffisante, il ne faut pas hésiter à utiliser un lubrifiant à base d’eau, qui est un excellent complément et non un aveu d’échec. La communication avec son ou sa partenaire est également essentielle pour créer un climat de confiance propice à l’excitation.

Déconstruire les tabous sur la cyprine : société, plaisir, santé et empouvoirement féminin

La cyprine souffre d'une invisibilisation culturelle flagrante. Alors que le sperme est largement représenté, discuté et même valorisé comme symbole de virilité, les fluides féminins sont souvent passés sous silence, associés à un manque de propreté ou considérés comme gênants. Ce tabou a des conséquences concrètes : il nourrit la méconnaissance, la honte et peut même entraver la communication sur la sexualité au sein du couple. Certaines pratiques culturelles, comme le "dry sex" (sexe sec) dans certaines régions d'Afrique, où l'on cherche à éliminer la lubrification naturelle, illustrent l'extrême de cette stigmatisation et les dangers qu'elle représente pour la santé (risques accrus d'IST et de lésions). Réhabiliter la cyprine est un enjeu de santé publique et un acte féministe. C'est affirmer que le corps des femmes et leur plaisir sont légitimes et sains. L'écrivaine Monique Wittig a d'ailleurs contribué à sa manière à intégrer ces réalités corporelles dans la littérature, brisant les silences.

Cyprine et sexualité : mythes, réalités et place dans la culture populaire

Longtemps confinée au vocabulaire médical ou à la littérature érotique clandestine, la cyprine s'invite de plus en plus dans la culture populaire, notamment grâce à des artistes et des créateurs de contenu qui osent en parler sans détour. Dans le rap, la poésie ou les œuvres féministes contemporaines, le mot "cyprine" est utilisé de manière décomplexée, comme une revendication du plaisir féminin. Cette visibilité aide à déconstruire les mythes, comme celui qui voudrait que la quantité de cyprine soit une mesure directe de l'amour ou du désir pour un partenaire. En réalité, sa production est multifactorielle. Le goût et l'odeur de la cyprine, influencés par l'alimentation et l'hygiène de vie, sont aussi des sujets de questionnement fréquents, notamment dans le cadre du cunnilingus. Il est important de rappeler que des variations légères sont normales et que l'ingestion ne présente aucun danger pour la santé. Les plateformes comme Les Inrocks ou Ça m'intéresse participent également à cette démocratisation du savoir.

Que faire en cas d'odeur anormale de la cyprine ?

Une modification soudaine et persistante de l'odeur de vos sécrétions vaginales, notamment une odeur forte, de poisson ou désagréable, ne doit pas être ignorée. Si elle s'accompagne d'autres symptômes comme des démangeaisons, des brûlures, des douleurs ou un changement de couleur et de consistance des pertes blanches, il est probable qu'il s'agisse d'une infection. Les causes les plus fréquentes sont la vaginose bactérienne (déséquilibre de la flore) ou une mycose. Il est alors impératif de consulter un médecin ou un gynécologue qui pourra poser un diagnostic précis et prescrire le traitement adapté. Évitez l'automédication, qui pourrait aggraver la situation.

Est-il normal que la production de cyprine diminue avec le temps ?

Oui, il est tout à fait normal de constater des variations dans la production de cyprine au cours de la vie. La principale cause de diminution est la chute du taux d'œstrogènes, qui survient de manière significative à la ménopause. Le post-partum et l'allaitement sont également des périodes où une sécheresse vaginale peut apparaître. Cependant, des facteurs psychologiques comme le stress, l'anxiété, une baisse de libido ou des difficultés relationnelles peuvent aussi fortement inhiber la réponse d'excitation et donc la lubrification, et ce, à tout âge. Si cela devient une source d'inconfort, parlez-en à un professionnel de santé qui pourra vous orienter vers des solutions (hydratants vaginaux, traitements hormonaux, thérapie sexologique).

Peut-on être allergique à la cyprine ?

L'allergie à sa propre cyprine n'existe pas. Cependant, dans de très rares cas, une personne peut développer une réaction allergique au fluide séminal de son partenaire (allergie au sperme). Inversement, il est extrêmement rare mais théoriquement possible qu'un partenaire développe une réaction à la cyprine, souvent due à une substance présente dans le fluide (issue de l'alimentation ou de médicaments). Plus fréquemment, ce qui est perçu comme une allergie est en réalité une irritation due à un déséquilibre du pH ou à une infection sous-jacente chez l'un des partenaires. En cas de rougeurs, gonflements ou démangeaisons post-rapport, une consultation médicale est recommandée pour écarter toute autre cause.

Comment faire la différence entre la cyprine et les pertes blanches au quotidien ?

La distinction est assez simple si l'on prête attention au contexte et à l'aspect. Les pertes blanches sont des sécrétions quotidiennes, plus ou moins abondantes selon la phase du cycle, d'aspect laiteux ou pâteux, qui assurent le nettoyage naturel du vagin. Vous les observez tous les jours, indépendamment de toute stimulation. La cyprine, elle, n'apparaît qu'en réponse à une excitation sexuelle. Elle est beaucoup plus fluide, aqueuse, glissante et transparente. Si vous ressentez une humidité soudaine et abondante en pensant à quelque chose d'érotique ou lors d'un contact physique, il s'agit sans aucun doute de cyprine. Les pertes blanches n'ont pas cette fonction de lubrification instantanée. Les pertes blanches sont le "mode veille" du vagin, la cyprine est son "mode actif".